ये सफर था कि मकाम था: मैत्रयी पुष्पा- समीक्षा: प्रज्ञा

ये सफर था कि मकाम था: मैत्रयी पुष्पा- समीक्षा: प्रज्ञा

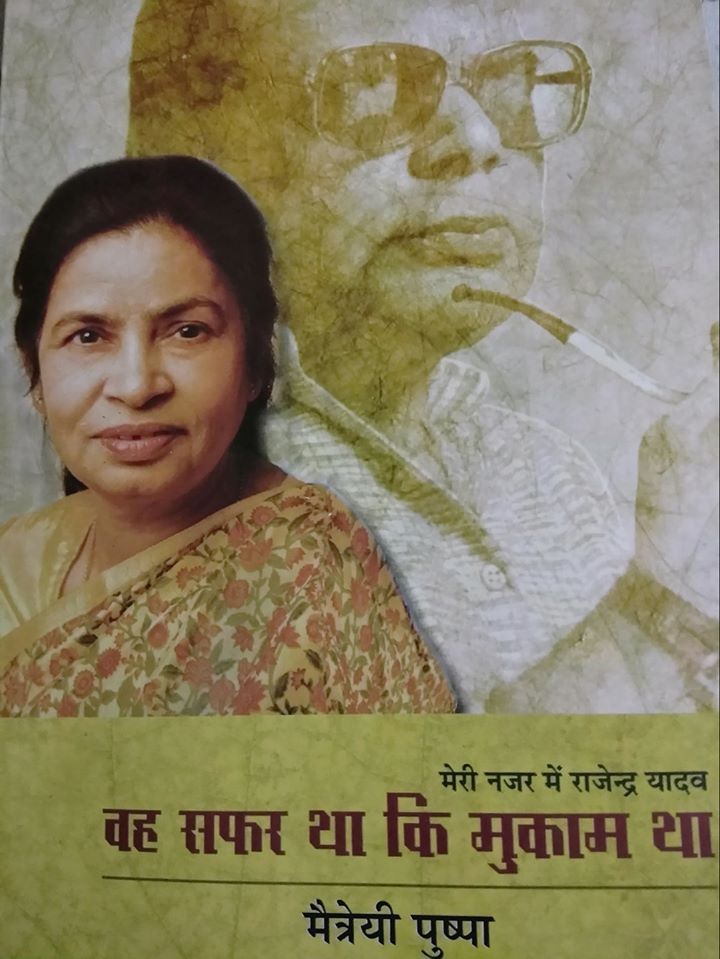

ये सफर था कि मकाम था: मैत्रयी पुष्पा

साहित्य में संस्मरण का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ये संस्मरण व्यक्ति,समय को परखते हैंऔर इनके बीच कभी कभी आत्मसाक्षात्कार की मुद्रा में भी होते हैं। मैत्रयी पुष्पा की इस वर्ष प्रकाशित ये किताब उनकी रचनायात्रा के सहचर,उनके गुरु और सखा राजेन्द्र यादव के इर्द- गिर्द रची गई है। हालांकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैत्रयी जी की आत्मकथा 'गुड़िया भीतर गुड़िया' में भी आया है। किताब में गुरु-शिष्य सम्बन्ध का हिस्सा है पर कम है । मुझे ये किताब दो दोस्तों की साहित्यिक और निजी जिंदगी का हिस्सा अधिक लगी। दोस्त जिनमें कोई दीवारें नहीं और दोस्त जो अपनी-अपनी दीवारों में हैं और दीवारें जो खूब मज़बूत हैं। जहां खूब सर फुटव्वल भी है।

दोस्ती के अनेक रंग हैं। जहां दोस्ती में दोनों के रचनात्मक विवेक का परस्पर समृद्ध होना है, दोस्ती का स्वस्थ जनतंत्र है,जहां खूब ठहाके भी हैं तो खूब झगड़े हैं। वहां दूसरी ओर खूब सैद्धान्तिक झगड़े हैं। कथाकार मैत्रयी पुष्पा स्त्री विमर्श के पैरोकार राजेन्द्र यादव से जुड़े अनेक प्रसंगों को सामने लाती हैं जहां वे विचार और व्यवहार की फांक और गहरे अंतर्विरोधों को उदघाटित करती हैं। जिनका गवाह साहित्य जगत रहा। किताब बताती चलती है कि इस पूरी लड़ाई की ख़ासियत दोनों का अपने मत पर अडिग होना, लड़ाई लड़ते हुए भी रचनाशील होना, तोहमतों और आरोपों का सार्वजनिक किया जाना और सबसे अधिक अलगाव होते हुए भी लगाव की रेखाओं का धुंधलाते हुए भी न मिटना है। कथाकार का द्वंद्व भी शीर्षक से सामने आता है कि वो सफर था कि मकाम था। इस मित्रता का एक लंबा सफर है जिसमें सीखना, जानना, समझना शामिल है। इसी सफर की खुराक है सीख, जान और समझकर विरोधाभासों को चिह्नित करना और एक तार्किक पक्ष रखना। ये मकाम तो नहीं सफर ही कहा जा सकता है। और मकाम में भी मंजिल और पड़ाव दोनों अर्थछवियां जुड़ी हैं। पर ये मंजिल तो नहीं ही है क्योंकि राजेन्द्र जी की मृत्यु तो मकाम नहीं ही हो सकती। रिश्ते के बहुत तीखे-नुकीले, लहूलुहान कर देने वाले पत्थर हैं तो साथ ही उन्हें घिस देने वाली पानी की धार भी है। लेखिका का अपना चिंतन भी है और एक भावुक मन भी। जो एक क्षण झंझावात में घिरता है तो फिर आत्ममंथन करता है। एक तरफ कुछ ठोस निर्णय लेता है तो दूसरी ओर पुरानी दोस्ती का पास रखता है। तर्क और भावना का द्वंद्व साफ दिखता है किताब में ठीक उसी तरह जिस तरह आस्थाओं का चरमरा कर ढह जाना दिखाई देता है। बहुत से आत्मस्वीकार है, बहुत पीड़ा है, एक सतत बेचैनी है। जैसे इस सफर का ठहर कर मूल्यांकन करना हो।

कुछ निजी प्रसंग भी हैं दोनों के परिवारों के। तोहमतों का समृद्ध संसार भी है पर उससे जरूरी है एक दोस्ती जो तमाम विरोधों के बाद भी चुकती और खत्म नहीं होती। इस दोस्ती में कई प्रसंग स्पष्टीकरण की नैतिक जिम्मेदारी सरीखे भी हैं। कितना पाया- कितना खोया का विश्लेषण भी। हंस की दुनिया भी, रचनात्मक यात्राएं और गोष्ठियां भी शामिल हैं। इन सबको सांमने लाने वाले हंस के सम्पादकीय के हिस्से, पत्र, किताबों के ब्लर्ब प्रमाण सरीखे हैं। हर बार राजेन्द्र यादव को नई संज्ञाओं से सम्बोधित किया जाना और घटनाओं से उनकी पुष्टि करना भी किताब का हिस्सा हैं। राजेन्द्र यादव के द्वारा दिये गए सम्बोधन भी किताब का जीवंत हिस्सा हैं।

इस सफर को परखने के लिये पाठक स्वतन्त्र है। वो भी जो उस दौर के साक्षी हैं और वो भी जिनके पास साक्ष्य हेतु यही किताब है। रचनाकार अनेक हिस्सों में अपनी अकुंठ अभिव्यक्ति से पाठक को छूता जरूर है। खासकर दो दृश्य एक राजेन्द्र जी की आंखों के इलाज का समय और एक मृत्यु से पूर्व उनके कमरे में जन्मदिन की भेंट लेकर जाने वाला दृश्य। आंखों के सामने साकार होते पल हैं जिनमें कथाकार की कलम सिद्धहस्त है।

कोई टिप्पणी नहीं:

सामग्री के संदर्भ में अपने विचार लिखें-